chef's story VOL.1

「ムーラン・ルージュ」などの作品で、ポスター画を芸術の域にまで高めたフランスの偉大な画家、アンリ・ド・トゥールーズ・ロートレック。

彼は稀にみる健啖家(けんたんか)で食通であり、お酒と名のつくものに目がなかった人物でもあったという。

そんなロートレックの永年の友人で、共に料理を楽しみ、後にロートレック美術館を建設したモーリス・ジョワイヤンは、その友情の証として1冊の本を世に献上している。

“La Cuisine de Monsieur Momo”(Momoはロートレックの筆名)。

300ページにも及ぶレシピには、ロートレックのクロッキーが添えられ、

モンマルトル界隈(かいわい)のカフェやレストランのざわめきや人いきれを今に伝えている。

紹介される料理は、彼の作品に似て、洒落気とユーモアに溢れ、遊び心が随所にちりばめられている。

ロートレックはわれわれに今も語りかける。

「料理とは人間の文化であり、その土地の人々、土地が与えてくれる素材と深くかかわり合っている」と・・・。

こんな話を唐突に始めたのも、印象的なフレンチレストランに出会ったからだ。

盛りつけられた料理は、数多くの修羅場をくぐり抜けた料理人ならではの情熱と美意識を饒舌(じょうぜつ)に物語っている。

もちろん味は折り紙付きである。素材の奥行きを感じさせるその食感は、知的であり遊び心に満ちている。

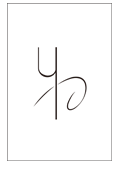

店の名は「イグレックアサイ(イグレックはフランス語でYの意)」。

シェフの名前浅井康史(あさい・やすふみ)を冠したこのレストランは、名古屋で“三ツ星の味”が堪能できる本格的フレンチとして定評がある。

シェフを務める浅井シェフは、「ひらまつ」「モナリザ」といった名だたるレストランで修行を重ね、

「タイユヴァン・ロブション」時代には20世紀最高の料理人と称される巨匠、ジョエル・ロブションをもうならせた人物だ。

近年、名古屋のグルメ事情が再編される中にあって、名古屋グルメの牽引車(けんいんしゃ)としても知られている。

ロートレックは“料理芸術家”であり、“総合演出家”であったが、浅井シェフ自身も料理人であると同時に、クリエイターであることを強く自負している。

「伝統的なものを、自分の中で消化しながら、現代的な料理へと昇華させることがテーマだ」と浅井シェフは語る。

優れた芸術家は破壊と創造を繰り返すと言われるが、なるほど、これが知的さと遊び心を感じさせる所以なのだろう。

話題に事欠かない浅井シェフではあるが、料理人を志したのは、驚くほど些細な理由からだったという。

「実家が和菓子屋で両親の背中を見ながら育てられました。

ですから物心つく頃には漠然と“手に職をつけたい”と考えていたわけです」。

父親から料理人は独立しやすいと聞かされていたのも浅井シェフの背中を押した。

「そして、いつしか自分は料理の道しかないと考えるようになっていました」。

高校時代はバンドとアルバイトに明け暮れた毎日。調理師学校に進学したものの

「当時はコックになれればいいかな」という軽い気持ちであったと振り返る。

とはいえ、自分の未来に対し、無欲であったのかといえばそうではない。むしろ、こだわりは誰よりも強かったようだ。

「卒業後、最初に就職した名古屋観光ホテルでは、幸運にも鍋洗いの仕事を任されました。本当に楽しかった」

と目を輝かせている。もちろんその幸運とは単に鍋を洗う作業を指すわけではない。

フランス料理にとってソースは命であり、料理し終えたばかりの鍋には、料理人の豊穣な知恵が息づいているといわれている。

言い換えれば、洗い終える前の鍋が浅井シェフにとっても最高の教科書であったわけだ。

「フランス料理の宗教的なまでの厳格さに驚かされる毎日でした。

食材の扱い方からソースの技や盛り付け法まで、知れば知るほど、フランス料理の技や伝統、文化の奥深さが頭から離れなくなるわけです。」

そんなある日、浅井シェフに転機が訪れた。扉を敲いたのは先輩から借りた一本のビデオテープだった。

「情熱の大半をフランス料理へ傾けていたある日、オテル・ドゥ・ミクニの番組をたまたま目にしました。

オーナーシェフでありながら、一人のアーティストとして自分を自由に表現する三国さんの言葉に強い衝撃を覚えました」

と振り返る。と同時にあせりも込み上げてきたと力を込める。

「三国さんは29歳の若さで自分の店をオープンさせたわけです。22歳の三国さんはどんなキャリアを積んでいたのだろうってね。」

この出来事が、現在の浅井シェフの原点となったようだ。

いてもたってもいられなくなった浅井シェフはすぐさま行動に出たという。

名古屋はもちろん名の知れたレストランをめぐりはじめたのである。

だが、「ここだ」というレストランには、なかなか出会えずにいた。

「“フレンチを極めたい”。気がつくと僕はカバン一つで、新天地を求め上京していました」。

こうして、浅井シェフの武者修行が幕を開けた。

それは22歳の冬のことだった。